Die Veröffentlichung mehr oder minder bombastischer Unternehmensziele scheint vielen ein typisch modernes Phänomen zu sein, und wird gefühlsmäßig mit den Hochglanzbroschüren großer Unternehmen und ihren digitalen Pendants verbunden.

Der Rahmen

Ungeachtet dessen formulierten die Gründer*innen kleiner Handwerks- und Einzelhandelsbetriebe schon in den 1920er Jahren eifrig und in oft formelhaften Phrasen ihre guten Absichten und veröffentlichten sie in der Lokalpresse. Als Beispiel möge das damalige Industriedorf Emsdetten dienen, dessen Bevölkerung in den 1920er Jahren von 12.000 auf 16.000 Einwohner anwuchs. Dominiert wurde die lokale Wirtschaft von der Textilindustrie, die bis zu 4000 Frauen und Männer beschäftigte, aber wenig Aufstiegschancen bot. Die Perspektive für kleinere landwirtschaftliche Betriebe war zunehmend unbefriedigend. Die Bereitschaft, sich im Einzelhandel oder Handwerk selbstständig zu machen, war dementsprechend hoch. Eine Erhebung im Jahre 1927 zählte 534 Selbständige. Lassen wir die Industrie dabei außer acht, kamen auf jeden der verbleibenden 511 Chefs im Schnitt 1,8 Beschäftigte und 0,4 Lehrlinge, eine durchaus überschaubare Größe. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass vor allem weibliche mithelfende Familienangehörige häufig nicht statistisch miterfasst wurden.

Meine Quelle für die Selbstdarstellung dieser Kleingründer ist die örtliche Lokalzeitung, die „Emsdettener Volkszeitung“ auf deren Anzeigenseiten „den geehrten Bewohnern von Emsdetten und Umgegend“ (!) neue Leistungen in Aussicht gestellt wurden. Nicht in allen Fällen handelte es sich um Neugründungen im engeren Sinne. Mit aufgenommen wurden auch Betriebsveränderungen etwa durch Generationenwechsel, Umzug oder inhaltliche Neuorientierung. Trotzdem werde ich im Folgenden in der Regel von Gründer*innen sprechen.

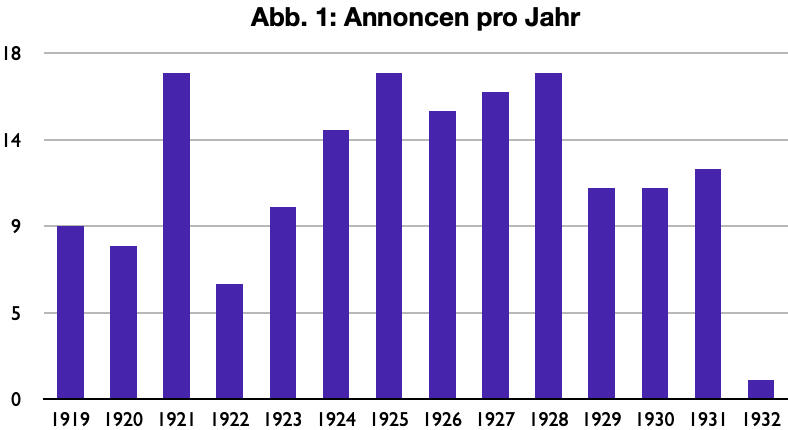

Die Natur der Quelle führt auch gewisse Limitierungen mit sich: Einerseits bleibt es natürlich ungewiß, ob alle Gründer*innen die Lokalpresse genutzt haben, um die potentielle Kundschaft von der Gründung in Kenntnis zu setzen oder ob sie andere Wege nutzten.. Schwerwiegender ist jedoch der Punkt, dass wir aus dem Quellentyp keine Information ziehen können, ob den angepriesenen Unternehmen eine längere Existenz beschieden war. Der dramatische Rückgang der Zahlen für das Jahr 1932 hat nur teilweise mit der Weltwirtschaftskrise zu tun; ich konnte den Jahrgang nur in Ansätzen auswerten. Der Balken ist hier nur aufgenommen, weil ich die wenigen Beispiele aus diesem Jahr mit ausgewertet habe.

Trends

Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen: Es lassen sich also selbst in diesem zeitlich begrenzten Raum durchaus Gründungskonjunkturen ausmachen. Bei einem Durchschnitt von 11,7 angezeigten Gründungen, Übernahmen und substanziellen Erweiterungen im Jahr sind die Zahlen für die schwierige erste Nachkriegszeit recht beachtlich. 1919 gab es unmittelbare Nachkriegseffekte durch den Zwang, sich neu zu orientieren. Daraus erklärt sich auch die leichte Abschwächung 1920. 1921 bereits erreichte die Entwicklung ihren absoluten Höhepunkt. Die Menschen fühlten sich optimistisch, nachdem sie die Nöte von Kriegs-und Nachkriegszeit überstanden hatten Der mit Kriegsausbruch eingesetzte Währungsverfall hatte viel Geld ins System gespült. Gleichzeitig hatte der Krieg selbst viele damit nicht unmittelbar zusammenhängende Projekte auf Eis gelegt, von denen einige nun nachgeholt wurden. Als die Inflation im Laufe des Jahres 1922 an Fahrt gewann, wirkte es wie ein Schock auf potentielle Gründer*innen. Umso bemerkenswerter fällt auf, dass bereits 1923, im Jahr der Hyperinflation, der Trend sich wieder umkehrte. Möglicherweise sind die Gründungen dieses Jahres Teil der Flucht in die Sachwerte, wie auch der gerade im ländlichen Raum intensive Tauschhandel mit Naturalien. Erst mit der kurzen Konjunkturkrise 1926 nahm der Aufwärtstrend ein Ende, doch bis 1928 blieb die Gründungsaktivität konstant hoch. 1929 ist dann bereits ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen – bereits vor dem Börsencrash hatte die Konjunktur hier nachgelassen. Die erstaunlich zahlreichen Annoncen aus 1931 umfassen wenig „richtige“ Neugründungen, sondern mehr Besitzwechsel von Geschäften, Umbauten und Modernisierungen. 1932 ist endlich auch dieses Potential erschöpft, eine genauere Analyse dieses Jahrganges steht aber noch aus.

Beipiele

Anzeigen, die 1919 nur die Wiedereröffnung eines kriegsbedingt geschlossenen Geschäftes bekannt geben, habe ich nicht aufgenommen, da sie in der Regel keine weiteren Informationen preisgeben. Als Beispiel für diesen Typus möge folgende Anzeige vom 1. Februar 1919 dienen: „Geschäfts-Empfehlung. Aus dem Heeresdienst entlassen. Maler- u. Anstreichergeschäft wieder aufgenommen. Um geneigten Zuspruch bittet Bernard Kies, Maler und Anstreicher.“

Gleichsam als Musterbeispiel für den im folgenden gemeinten Anzeigentypus möge hier eine Ankündigung vom 31. Mai des selben Jahres stehen:

„Den geehrten Bewohnern von Emsdetten und Umgegend zur gefl Kenntnis, dass ich mit dem heutigen Tage in meinem elterlichen Hause, Frauenstraße 32, eine Damenschneiderei (Anfertigung von Kostümen, Mäntel, Blusen, Damen- und Kinderkleidern) eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch. Mein Bestreben wird sein, meine Kundschaft prompt und reell zu bedienen. Emsdetten, 30. Mai 1919. Hochachtend Rosa Kock.“

Rosa Kock gehörte zu den 15,2 % Frauen, die Gründungsannoncen aufgeben, gegenüber 79,3% Männern und 5,5 % Gesellschaften verschiedener Art.

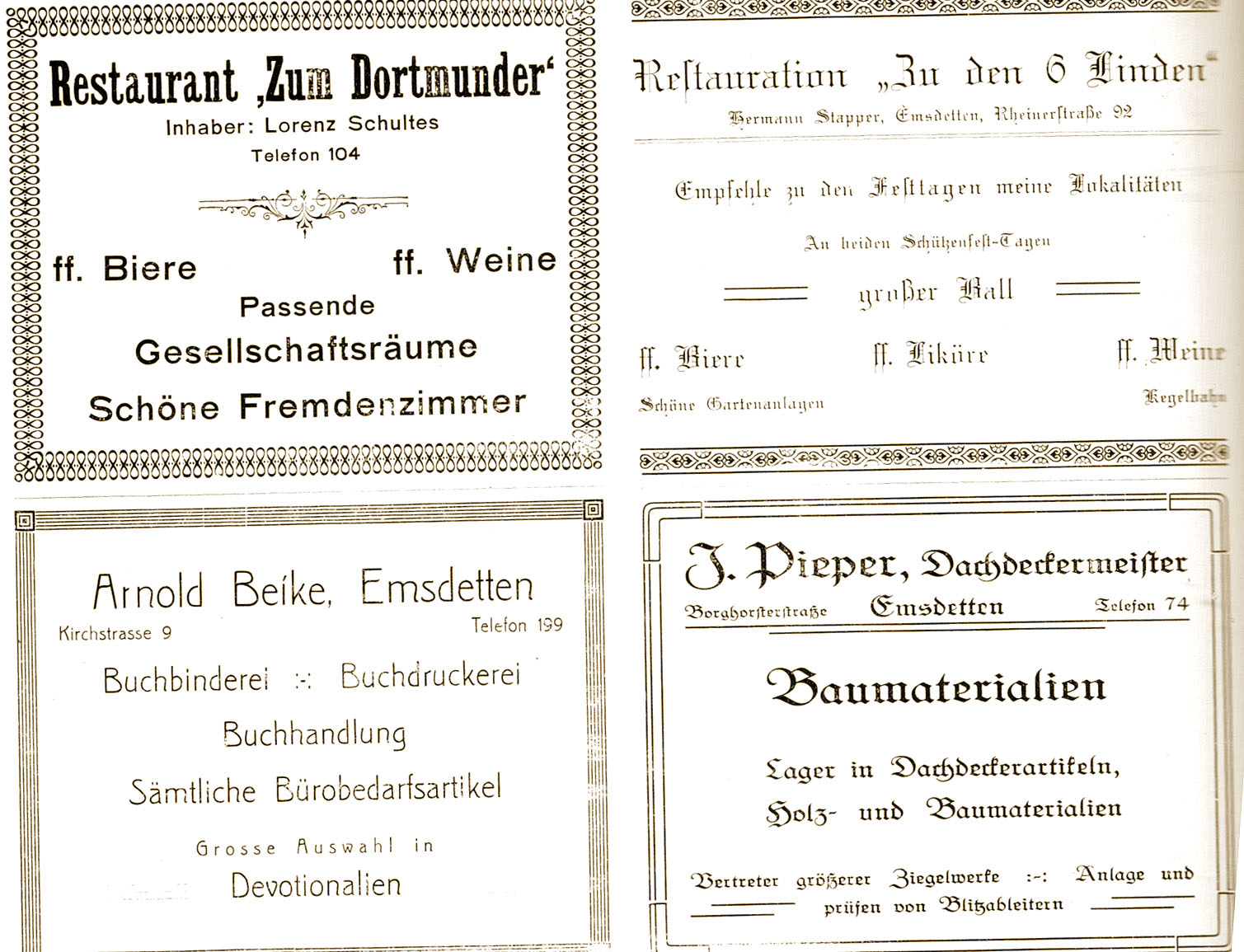

Was machte Rosa Kocks Text zu einer idealtypischen Anzeige? Zum einen der Sprachduktus, der an formelle Briefe jener Zeit angelehnt ist. Der Zweck des Unternehmens geht scheinbar in einem Endlossatz unter, wird aber meist durch eine Einrückung und vergrößerte Drucktype dem Leser kenntlich gemacht. Abbildungen von Produkten, wie sie städtische Kaufhäuser Mitte der 1920er Jahre regelmäßig benutzten, sind unüblich, allenfalls Kleingrafiken, wie sie offenbar die Zeitungsdruckerei als Standardangebot vorhielt und die in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auftauchen: etwa eine Tanne oder ein Nikolaus um die Weihnachtszeit, eine Hand mit vorgerecktem Zeigefinger. Die weitaus meisten Anzeigen dieses Typs kommen aber ohne grafische Elemente aus.

Die guten Absichten

Worin lag nun das Bestreben der Unternehmer/innen? Die meisten wollten gute Produkte bzw. guten Service bei möglichst niedrigen Preisen bieten. Im Kern nicht sehr originell, aber gelegentlich mit interessanten Schwerpunkten und/oder Begründungen.

Außerdem gibt es auch Verschiebungen im Laufe der Jahre: In der Nachkriegszeit ging es gerade im Handel viel um die Qualität der zur Verfügung stehenden Ware, nicht selbstverständlich in der Umstellung von Kriegs-auf Friedenswirtschaft und den vielen Unterbrechungen in Produktion und Logistik: So wirbt ein neuer Lebensmittelhandel 1919 mit „Waren in bekannter Güte und Qualität“ und ein Tabakgeschäft im gleichen Jahr mit „echten Tabakwaren, kein Ersatz“.

Dieses Argument trat aber schnell in den Hintergrund. Im Bereich Service rücken die Annoncen nun das Thema „Zeit“, also die schnelle und vor allem pünktliche Erledigung der Aufträge, auffällig in den Vordergrund. Von 31 Fällen, in denen das Wort „Bedienung“ vorkommt, bringen es 21 im in Form der Floskel „prompte Bedienung“. Hier schien offenbar bei den etablierten Unternehmen etwas im Argen zu liegen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Häufig erweiterte sich der Vorsatz in der Phrase „prompte und reelle Bedienung“, mit einigen semantisch ähnlichen Varianten.

„Reell“ ist ein Schlüsselwort der damaligen Werbesprache Wir finden es nicht nur bei Service-bezogenen Versprechungen, sondern auch bei den Aussagen zu Qualität und Preis. Viele Menschen reagierten mit starker Verunsicherung auf die Krisen und Veränderungen in der weiteren Welt, nicht zuletzt auch auf Betrügereien in der kommerziellen Welt. Die Erfahrung mit kriegsbedingten Ersatzprodukten und dem Währungsverfall taten ein übriges. Das Echte und Zuverlässige hatte zumindest verbal Konjunktur.

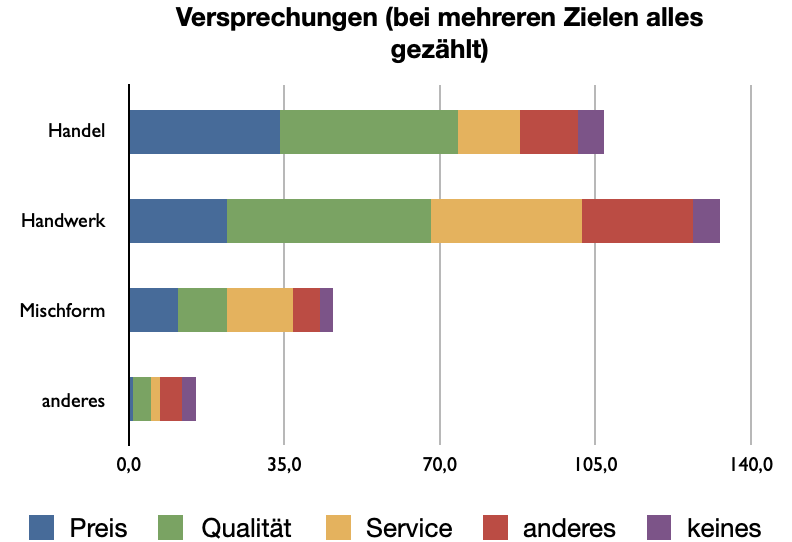

Gliedern wir die Versprechungen der Übersicht halber in einige Hauptkategorien. Es ist wenig überraschend, dass Preise im Handel eine größere Rolle spielen als im Handwerk. Ungeachtet der Tatsache, dass Werbeversprechungen auch damals nicht immer zu trauen war, fasst das das Preisargument potentiell durchaus verschiedene Marktstrategien zusammen: Denn es macht einen Unterschied, ob der Inserent „billigste Berechnung“ oder „gewerbsübliche Preise“ in Aussicht stellte. Wo Angaben zum Bereich Qualität vorlagen, wo konkrete Produkte benannt werden, sind weitere Aufschlüsse über die Ausrichtung des eines Unternehmens denkbar. Ein Schneider, der Ratenzahlung anbietet, hatte vermutlich eine andere Klientel im Blick als der Spezialist für Abendgarderobe.

Das Handwerk versuchte sich vor allem in den Bereichen Qualität und Service zu profilieren, in einer Zeit naheliegend, als auch im ländlichen Raum eine immer größere Auswahl an Fabrikware erhältlich war. Die Damen-Maßschneiderei warb deshalb mit „tadellosem Sitz“ der von ihr gefertigten Kleidung und begegnet damit einem möglichen Risiko bei Konfektionsware, ein Metzger bot Hausschlachtungen an.

Unter der Rubrik „anderes“ finden sich vor allem Hinweise auf Erfahrung (des Betriebes, des Inhabers, eines eingestellten Spezialisten). Letzteres traf etwa bei dem Friseur zu, der 1928 eine „erstklassige Kraft“ zum Schneiden von Bubiköpfen einstellte. Teilweise sind diese „anderen“ Werbeargumente auch Hinweise auf Spezialisierungen oder auf neu angeschaffte Geräte oder Maschinen, von denen sich die Inhaber/innen einen Vorteil für die Kundschaft versprechen. Das blieb aber die Ausnahme. Bei Handelsgeschäften kann es auch um die Breite des Sortiments, besondere Lieferanten oder besonders modische Ware gehen.

Ein drittes wichtiges Argument vieler Gründer*innen klingt auch bereits in der Anzeige von Rosa Kock an: die Heimatverbundenheit. Dass so viele Jungunternehmer/innen ihr Geschäft „im elterlichen Hause“ gründeten, war wohl zumeist eine Frage des (fehlenden) Geldes, auch eines Mangels an zur Verfügung stehenden Immobilen. Gleichzeitig sollte es Vertrauen bei potentiellen Kunden schaffen. Eine Variante bot der Anstreicher Clemens Beuntker, der von Anfang an ein eigenes Geschäftslokal hatte, dessen Eltern aber zusätzlich Aufträge annahmen, und damit seine Reichweite vergrößerten. In abgestufter Form gilt es auch für diejenigen, die „ein eingeführtes Geschäft“ übernahmen.

Wir wüßten nichts von nach außen getragenen Zielsetzungen dieser Gründer*innen, hätten sie nicht Inserate in der Lokalzeitung geschaltet. Daneben mag es andere gegeben haben, die sich auf Mundpropaganda verließen, auf Handzettel oder auf Plakate an ihren Häusern selbst. Gleichzeitig zeigt nicht nur die oft benutzte Phrase vom elterlichen Hause, dass die Inserent*innen implizit von einer Leserschaft ausgehen, sie sie und ihre Verhältnisse kennt. Der Müller, der 1926 die „Hilfe meiner beiden Söhne“ als Werbeargument nutzte, lässt dem unkundigen Leser Raum zur Spekulation: Bewirkte die Hilfe einfach, dass die Mühle schneller mehr Aufträge abwickeln kann? Ist der Alte nicht mehr so tüchtig, so dass sich dahinter ein Qualitätsversprechen verbirgt? Oder signalisiert der Müller möglichen Übernahme-Interessenten, dass die Betriebsnachfolge innerfamiliär geregelt würde? Der ortskundige Emsdettener des Jahres 1926 hätte es wohl zu beantworten gewußt.

Comments are closed