Aus den USA ist ein neuer Trend zu uns hinübergeschwappt: „Tradwives“ – junge Influencerinnen, die das Hausfrauenleben der 1950er Jahre idealisieren. Also nicht das echte zwischen Windeln waschen und Kohlen schleppen: Sondern die Darstellung dieses Lebens in der damaligen Reklame und Propaganda.

Viel Kritik daran hebt zurecht auf die rechtliche Schlechterstellung verheirateter Frauen zu dieser Zeit ab. Aber warum war dieses Ideal gerade in den 1950er Jahren so ausgeprägt? Warum wurde es auch von Frauen geteilt? Vereinfacht gesagt: Die Menschen hatten soeben die 1940er Jahre hinter sich.

Das Klischee

Stellen wir uns das klassische Bild vor, wie es uns die Werbung von der 1950er Jahre-Kernfamilie zeichnet: Ein (gut aussehender) Mann und niedliche Kinder sitzen in ihren guten Sonntagssachen in einer modisch eingerichteten Wohnung um einen Tisch, wenn eine bis auf eine kleine Schürze sehr schick gekleidete junge Frau gutes Essen hereinträgt. Ach ja.

Welche Erfahrungen hatten dagegen die meisten in den 1940er Jahren zumindest in Teilen gemacht? Der Mann ist weg, im Krieg, oder zurück und körperlich oder seelisch von dessen Folgen gezeichnet. Die Kinder tragen Improvisiertes, Geerbtes und Abgeändertes. Die Wohnung ist entweder kaputt oder wird mit Ausgebombten oder Vertriebenen geteilt. Und das Essen? Nun ja, das hängt auch von den Künsten der Frau im „organisieren“ ab, ist aber meist zu wenig und selten das, was man gerne hätte.

Die angestrebten Ziele kamen also nicht von ungefähr. Auch dauerte es lange, sie zu erreichen, besonders, was die Wohnungen anging.

Realitäten

Zehn Jahre nach Kriegsende waren zum Beispiel in Emsdetten, bei ca. 24000 Einwohnern insgesamt, noch 1022 Wohnungssuchende registriert. Auf jeden dieser Anträge entfielen im Schnitt 4,5 Personen. Viele junge Paare schoben ihre Heiratspläne um Jahre hinaus, bis sie eine Wohnung finden konnten. Also: Weiter alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

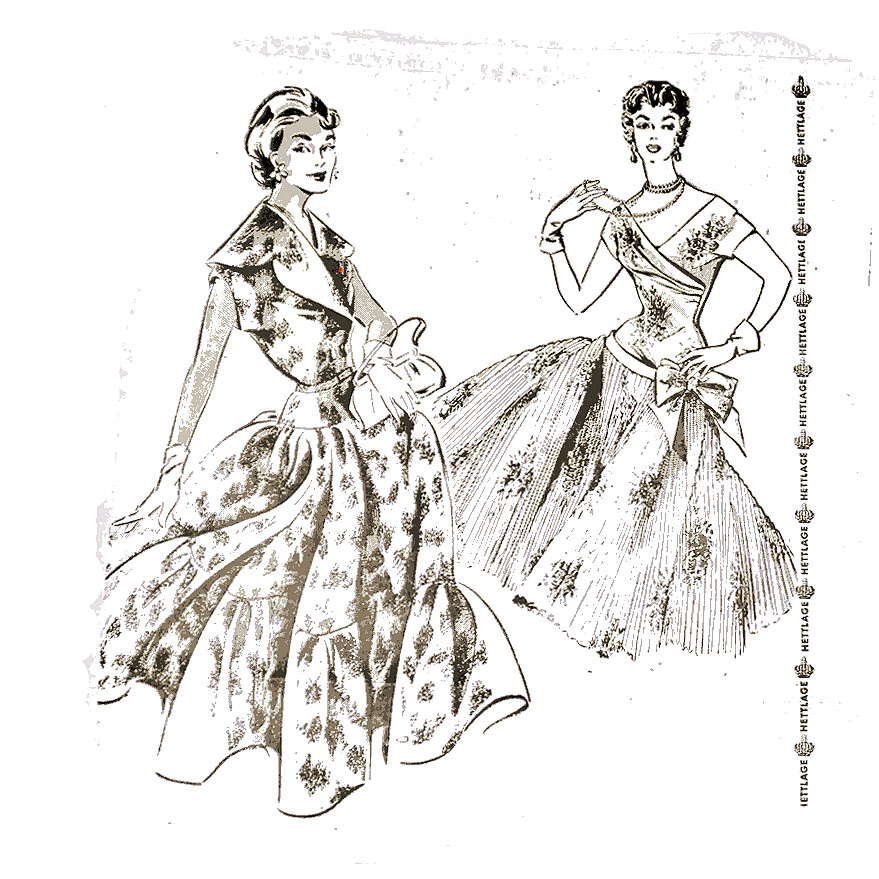

Und die Kleidung? Hettlage warb 1955 mit einem modischen Sommerkleid, wie es in einer Werbung erscheinen könnte, für 55 DM, der sommerliche Anzug für den Herrn war für 88 DM zu erhalten. Wer in der Textilindustrie des Münsterlandes 1,60 DM als Mann, 1,25 DM als Frau brutto in der Stunde verdiente, musste lange dafür schuften, oder als Frau selber nähen.

Der Arbeitsamtsbezirk Rheine (Altkreise Rheine und Tecklenburg) zählte zum Stichtag 1. Januar 1950 knapp 50.000 offiziell gemeldete Erwerbstätige. Davon waren 34,4% Frauen und Mädchen. Wo arbeiteten sie? Fast die Hälfte in der Textilindustrie, 6,5% in der Landwirtschaft, 13,8% in häuslichen Diensten, 7% in Schneiderei und Näherei, ein Prozent „für die Besatzungsmacht“, und 23,4%, also fast ein Viertel, in anderem. Viele Frauen, die in privaten Haushalten arbeiteten, waren außerdem nicht amtlich gemeldet. Ebenfalls nicht gemeldet waren die „mithelfenden“ Frauen und Töchter, sei es im Einzelhandel, im Handwerk oder in der Landwirtschaft.

In Emsdetten bewegte sich die Zahl der Frauen unter den offiziell Erwerbstätigen 1950-52 zwischen 37 und 39 Prozent: Steigend. Alles andere als ein Randphänomen. 1954 lobten sich die Arbeitgeber der Textilindustrie dafür, dass sie weiblichen angelernten Facharbeiterinnen 78% dessen zahlten, was männliche Angelernte bekamen. Damit seien sie deutlich besser aufgestellt als andere Industriezweige. Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen waren allerdings praktisch nichtexistent.

Und auch das Hausfrauen-Leben war weiter voller Sorgen: Der massive Hunger der Nachkriegszeit war in den 1950er Jahren vorbei, aber die Anhebung der Trinkmilchpreise um 2 Pfg. konnte auch 1954 noch die Gemüter erhitzen. Und als im gleichen Jahr das regnerischer Sommerwetter die Obst- und Gemüsepreise massiv steigen ließ, hatte das sofort Konsequenzen für den Speiseplan.

Das Hausfrauen-Ideal war also nicht nur eines einer Friedensgesellschaft, sondern auch eines der angestrebten Zugehörigkeit zum gesicherten Bürgertum. Das führte auch zu Formen versteckter Erwerbstätigkeit von Frauen, wie es die Gewerkschafterin Gertrud Hanna (1876-1944) bereits 1924 geißelte:

Die Isolierung der Heimarbeiterinnen erleichtert ihre Ausbeutung. „Deutlich zeigt sich dies in der Tatsache, daß die niedrigsten Löhne für Arbeiten üblich sind, die in der Regel von verheirateten Frauen ausgeführt werden, und zwar recht häufig von Frauen aus besser gestellten oder früher wohlhabenden Kreisen: für Handarbeiten kunstgewerblicher Art.

(…) Den Wert bildet erst dieArbeit. Diejenigen aber, die die Arbeit leisten, erhalten in der Regel so wenig für ihre große Mühe, daß der hohe Verkaufspreis durch nichts gerechtfertigt wird.

Und doch finden sich immer wieder Frauen, die diese Arbeiten verrichten. Sie reißen sich förmlich danach. sie sind froh, wenn sie nur wenige Pfennige verdienen für persönliche Bedürfnisse und zwar durch Arbeiten, die nicht den Stempel des Ordinären in ihren Augen tragen, wie beispielsweise die Werkstatt- oder gar Fabrikarbeit, und bei der man vielleicht gar noch verdecken kann, daß es sich um Erwerbsarbeit handelt.“

Heimarbeit gab es auch in den 1950er Jahren noch in nennenswertem Umfange, versteckt vor der Außenwelt, die immer ein adrettes Bild sehen sollte. 70 Jahre später besteht kein Anlass, sich von diesen Bildern reinlegen zu lassen.

Comments are closed