Woher kamen die in Emsdetten Heiratenden?

Wie lange benötigt man, um ein Emsdettener zu werden? Glaubt man den Heiratsregistern der katholischen Kirchengemeinde im 19. Jahrhundert, war das erst in der zweiten Generation der Fall.

Emsdetten vor dem Traualtar Teil 3

Denn wenn wir demVorurteil nachgehen wollen, dass die Emsdettener sowieso nur untereinander geheiratet hätten, stoßen wir im Heiratsregister auf ein merkwürdiges Phänomen. Dort ist nicht der Wohn- oder der Geburtsort der Brautleute verzeichnet, sondern der Wohnort der jeweiligen Väter. Wir erfahren also nichts unmittelbar über die Aufgebotenen, zumal der väterliche Wohnort ja nichts darüber aussagt, wo er gewohnt haben mag, als seine Kinder geboren wurden. Das gilt besonders in den späteren Jahrgängen der einsetzenden Industrialisierung. Wo Väter zum Zeitpunkt des Aufgebotes bereits verstorben waren, kann statt dessen sowohl der Wohnort der Mutter wie auch der heiratenden Person selbst aufgeführt sein; dafür gab es keine feste Regel. Alle folgenden Zahlen müssen also mit Vorbehalt interpretiert werden.

Die katholische Kirchengemeinde hat alte Heiratsregister ins Netz gestellt, die sich statistisch auswerten lassen. Um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und dennoch längerfristige Trends abbilden zu können, habe ich von 1822 bis 1912 jeweils alle zehn Jahre ein Jahr ausgewertet. Einige Einschränkungen sind allerdings zu machen. Die Natur der Quelle bringt es mit sich, dass nur katholisch Heiratende erfasst wurden. Diese stellten aber einen so erheblichen Teil der Gesamtbevölkerung, dass es als zulässig erscheint, daraus Schlußfolgerungen für das allgemeine Heiratsverhalten abzuleiten. Das Kirchenregister erfasste alle, die in der Gemeinde aufgeboten wurden, auch wenn sie später anderswo heirateten. Bei diesen Paaren sind die Angaben häufig dürftiger als bei Paaren, die in Emsdetten heirateten. Dazu kommt, daß offenbar nicht zu allen Zeiten das Register mit der gleichen Gründlichkeit geführt wurde. Das gilt vor allem für das Jahr 1912.

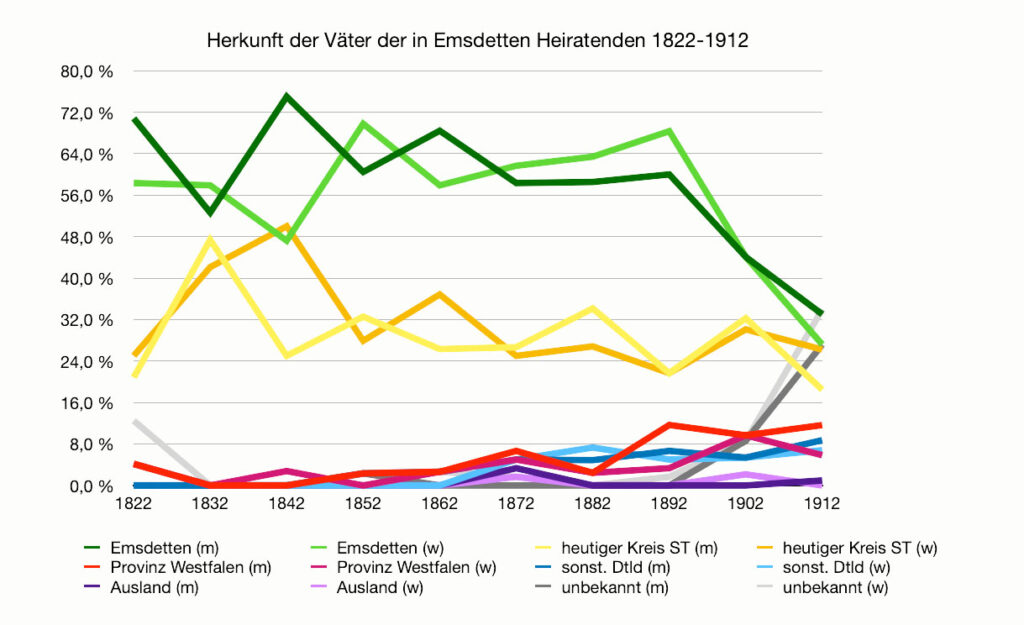

Herkunft der Väter

Immerhin kann vermutet werden, dass zumindest eine der beiden Aufgebotenen ihren Wohnsitz in der St. Pankratiuspfarre hatte. Das kirchliche Heiratsregister unterscheidet zwischen dem Dorf Emsdetten und den verschiedenen Bauerschaften. Darauf bin ich für die Auswertung nicht eingegangen. Für eine übersichtliche Kategorisierung habe ich folgende Gruppen gebildet:

1. Heutiges Emsdetten

2. Heutiger Kreis Steinfurt

3. Sonstige damalige Provinz Westfalen

4. Sonstiges Deutsches Reich in den Grenzen 1871-1918

5. Ausland

6. Ohne Angabe/unleserlich

Wenig überraschend stammten die meisten in St. Pankratius Aufgebotenen aus dem Dorf und den Bauerschaften des heutigen Emsdettener Stadtgebiets. Ihre Zahl sank das ganze 19. Jahrhundert hindurch nie unter 40%. Das änderte sich erst 1912, als nur ein noch ein Drittel der Bräutigamväter und 27,2% der Brautväter aus Emsdetten stammten. Die bereits in den vorigen Blogs erwähnte hohe Zahl Unbekannter im Jahr 1912 taugt in diesem Fall nicht als Erklärung, weil bei Emsdettener Vätern die Wahrscheinlichkeit größer war, dass ihre Daten erfaßt wurden als bei Auswärtigen. Der Gegenpol besonders großer Heimatverbundenheit erlebten die heiratenden Männern 1842 mit einem Spitzenwert von drei Vierteln Emsdettener Väter. 1842 ist insofern bemerkenswert, als bei den heiratenden Frauen die Herkunft aus Emsdetten bei knapp unter 47,2% einen den Tiefpunkt erreichte, der erst 1902 unterschritten wurde. Tatsächlich war dieses Jahr bei den Frauen auch sonst eine Ausnahme, weil 18 Bräute mit Vätern aus dem heutigen Kreis 17 Bräute aus Emsdetten übertrafen. Bei der insgesamt geringen Zahl Heiratender kann es sich natürlich auch um einen Zufall handeln. Immerhin lag in keinem anderen der ausgewerteten Jahre die Tendenz für Männer und Frauen so weit auseinander. Ungeachtet dieser einzelnen Ausschläge blieben die Heiratenden mit einem Emsdettener Vater bis einschließlich 1892 normalerweise um die 60% aller Aufgebotenen, erst danach nimmt der Anteil dramatisch ab. Hier zeigt sich wohl am besten, wie die Industrialisierung ab den 1890er Jahren gerade junge Menschen anzog.

Herkünfte aus dem heutigen Kreis Steinfurt waren mit Ausnahme der Jahre 1832 (Männer) und 1842 (Frauen) recht stetig. Bei einer leicht abfallenden Tendenz schwankten sie in einem Bereich zwischen 24 und 36%, stellten also einen erheblichen Teil der Heiratenden. Während es für Männer und Frauen verschiedene Peaks gab, unterscheidet sich der zugrunde liegende Trend für beide nicht. Alle anderen Herkünfte spielten über die längste Zeit des Betrachtungszeitraums keine Rolle. Auch hier läßt sich erst mit den Industrialisierung ab den 1890er Jahren eine nennenswerte Zunahme beobachten. Männer aus anderen Teilen Westfalens stellten 1892 und 1912 jeweils 11,7% der Bräutigame, andere Teile Deutschlands bewegten sich in dieser Zeit immerhin zwischen fünf und zehn Prozent. Junge Frauen wagten erkennbar seltener, sich weiter entfernt vom Wohnort ihres Vaters niederzulassen. Hier stellten 9,7% der Bräute aus dem weiteren Westfalen bereits den Spitzenwert dar. Allerdings mahnt die in dieser Zeit stark ansteigende Zahl gerade der Bräute ganz ohne Herkunftsangabe zur Vorsicht in Bezug auf Interpretationen.

Für das Jahrhundert als Ganzes läßt sich in Bezug auf die zahlreichen Heiratenden aus dem heutigen Kreis Steinfurt beobachten, daß die Grenzen zwischen den damaligen Kreisen Münster, Steinfurt und Tecklenburg keine Rolle spielten. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Väter der in Emsdetten Aufgebotenen in Mesum, Riesenbeck oder Saerbeck wohnten, hing offenbar mit individuellen Faktoren zusammen, nicht mit Kreisgliederungen. Die Zahl derjenigen, die von außerhalb der heutigen Kreisgrenzen stammten, überschritt jedoch das ganze 19. Jahrhundert hindurch nie die 20% aller Aufgebotenen. Das änderte sich mit den Bräutigamen im Jahre 1912, mit den Bräuten auch dann nicht.

Heiratende mit Vätern außerhalb Westfalens kamen meist aus den benachbarten Teilen des heutigen Niedersachsens. Die Zahl der Nicht-Deutschen Aufgebotenen ist so gering zu erlauben, stärker auf die Einzelfälle einzugehen. In den ausgewerteten Jahren gab es fünf Brautleute, deren Vater in den Niederlanden wohnte (drei Männer und zwei Frauen) und eine 1902 eine Frau aus Österreich-Ungarn, Katharina Lesk aus Trautenau (Trutnov) in Böhmen. Die Niederländer kamen 1872 aus Enschede, Oldenzaal und Denekamp, einem Dorf zwischen Oldenzaal und Nordhorn, 1902 aus Borne und 1912 aus Rijssen, alle also aus Twente. Dies ist nicht nur die nächstgelegene niederländische Region, sie war damals über die Textilindustrie auch wirtschaftlich eng mit dem westlichen und nördlichen Münsterland verflochten.

Insgesamt läßt sich also sagen, daß die geographische Mobilität heiratsfähiger junger Menschen gemeinsam mit der Industrialisierung erst langsam, dann immer schneller Fahrt aufnahm. Überwiegend bewegten sie sich jedoch in einem Nahraum innerhalb des heutigen Kreises Steinfurt.

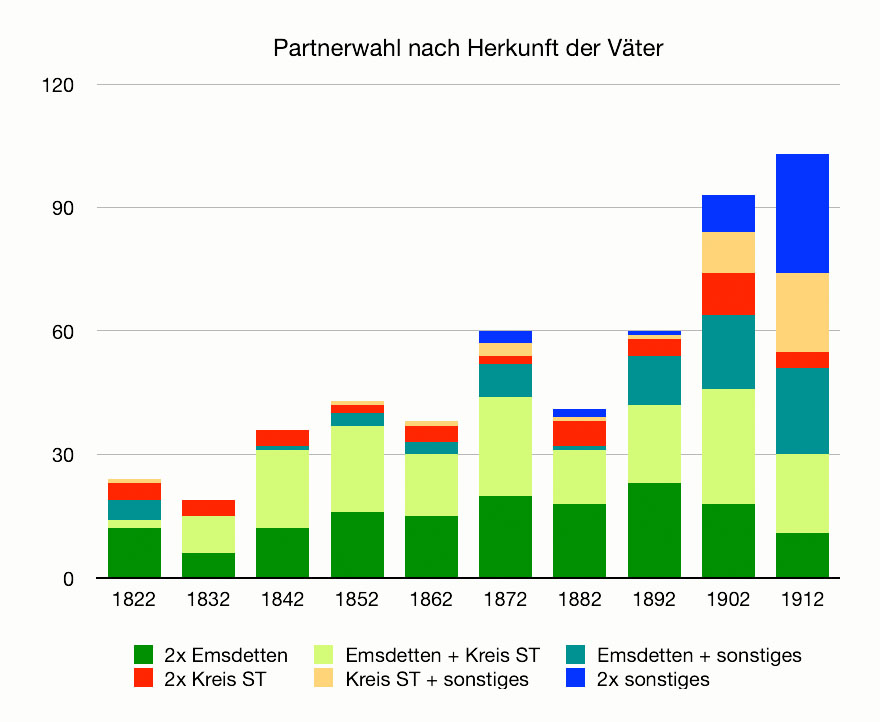

Doch wer heiratet wen?

Doch was sagt dieses alles über die Vermutung, daß die alt eingesessenen Emsdettener am liebsten unter sich heirateten? Hierfür habe ich nur drei Kategorien gebildet: die heutige Stadt Emsdetten, den heutigen Kreis Steinfurt und alle anderen, einschließlich derer ohne Angaben. Hier ist der Befund eindeutig: Während viele Emsdettener*innen sich Altersgenoss*innen aus dem eigenen Ort zuwandten, waren sie genauso gern bereit, über die Dorfgrenzen hinauszublicken. Nur 1822 erreichten die Brautleute mit beiderseitig in Emsdetten lebenden Väter die Hälfte der (geringen) Fallzahl. In den weiteren ausgewerteten Jahren bis 1892 waren zwischen 31 und 44% der Ehen „exlusiv Emsdettenerisch“. in vielen Jahren bildeten Ehen mit einem Emsdettener und einem Kreis Steinfurter Partner die Mehrheit der Fälle. Wenn wir, wie in der Migrationsforschung üblich, häufige Heiraten als einen sicheren Indikator für eine enge Integration von Bevölkerungsgruppen ansehen, dann war im Emsdetten Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts keine Barriere zwischen Heiratswilligen aus den verschiedenen Gemeinden des heutigen Kreises Steinfurt. Mit Ausnahme der Jahre 1822 und 1882 überstieg die Zahl der Emsdettener*innen, die jemanden von auswärts heirateten, die Zahl derjenigen, die unter sich blieben. Von Weltoffenheit zu sprechen, würde vermutlich zu weit führen, da die größte Zahl der Auswärtigen aus der engeren Umgebung stammte. Eine enge Fixierung auf das Dorf war zumindest ab 1832 bei der Partnersuche unüblich geworden.

Es ist allerdings anzunehmen, wenn auch aus der Quelle nur indirekt abzulesen, dass konfessionelle Grenzen eine erhebliche Hürde bei der Partnerwahl darstellten. 26 Aufgebotene hatten im Laufe der Jahre einen in Borghorst lebenden Vater, nur zwei einen im ebenso nahen, aber stärker evangelisch geprägten Burgsteinfurt. 32 Aufgebotene aus Riesenbeck stehen den völlig fehlenden Orten Lengerich, Lienen oder Tecklenburg gegenüber. Andersherum können wir dieser Quellengattung natürlich nicht entnehmen, wie viele Zugewanderte vergeblich versuchten, einen Emsdettener Lebenspartner zu finden. Wer aus anderen Orten des Kreises Steinfurt nach Emsdetten kam, heiratete in den meisten der Stichprobenjahre wahrscheinlicher einen Emsdettener als jemand anderen von außerhalb. Ausnahmen gab es nur ganz zu Beginn und ganz zu Ende des Beobachtungszeitraums, also 1822 und 1912.

Quellen:

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom ersten Januar des Jahres tausendachthundert zwey und zwanzig /:1822:/ , Jos. Völcker,

abgerufen über: matricula-online.de Emsdetten, St. Pankratius KB 009 Heiraten 1822-1847

Verzeichnis der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom 18. Januar 1848, abgerufen über matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius, KB012 Heiraten 1848-1884

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom Jahre 1885 (bis 1914), abgerufen über: matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius KB 017

Comments are closed