Heirateten die Emsdettener des 19. Jahrhunderts innerhalb oder außerhalb des Standes ihrer Herkunftsfamilien?

Emsdetten vor dem Traualtar, Teil 4

Der vierte und letzte Teil der Analyse Emsdettener Heiratsregister des 19. Jahrhundert führt uns zum spannenden Thema des sozialen Standes der Heiratenden. Auch dies ist ein Feld, das eine datengestützte Betrachtung verdient, weil im Rückblick allerlei Mythen kursieren, die sich teilweise sogar gegenseitig ausschließen. Ich werde im Folgenden den offensichtlichen Punkt außer Acht lassen, dass ungeachtet des Standes jeder Mann Frauen gegenüber rechtlich privilegiert war.

Heutige Mythen

Die eine Erzählung lautet dahin, dass sich stets Angehörige des gleichen Standes, im Idealfall sogar des gleichen Berufsbildes untereinander heirateten, bei Bauern Kinder etwa gleich großer Höfe. In Emsdetten hat diese Version noch die spezielle Variante, die Kinder von Wannenmacher hätten möglichst untereinander geheiratet, um die Herstellungsgeheimnisse innerhalb eines eng begrenzten Zirkels zu halten.

Die andere, gerade heute gern wiederholte Erzählung besagt, dass Frauen „nach oben“ heirateten. (Mit dem Umkehrschluß, dass Männer im 21. Jahrhundert unfreiwillig solo blieben, weil Frauen mit hohen Bildungsabschlüssen diesem Handlungsschema treu blieben.) Tatsächlich liegt dieser zweiten Erzählung eine andere Fehlinterpretation zugrunde: Wie die Heiratsregister von St. Pankratius Emsdetten mit der größten Selbstverständlichkeit darlegten, war in dieser patriachalischen Gesellschaft weniger der eigene berufliche Rang entscheidend für die gesellschaftliche Stellung gerade junger Menschen, sondern der des jeweiligen Vaters. Dies galt besonders für Frauen noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, auch in der Selbstwahrnehmung. Für Männer, denen eine größere Bandbreite möglicher Lebensgestaltungen offen stand, war die Positionierung über den Vater schon vor der Industrialisierung weniger eindeutig. Schließlich hatte der Hoferbe gegenüber seinen Brüdern eine herausgehobene Position. 1912 trägt das Trauregister dem verschiedenen Blick auf Männer und Frauen Rechnung, indem es für Bräutigame nicht mehr nur den Beruf des Vaters, sondern zusätzlich den eigenen angibt. Hier ließe sich eine getrennte Studie über den Strukturwandel Emsdettens anknüpfen.

Blicken wir wieder auf das Fallbeispiel Emsdetten, haben wir das übliche Bild steigender Zahlen und vielen Fällen von „Keine Angabe“ für das Jahr 1912. Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass die Angaben in den Kirchenbüchern nur einen Teil der Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Viele Familien bestritten ihren Lebensunterhalt aus einer Mischung verschiedener Arbeiten. Wirte und Handwerker mochten außerdem Handel betreiben, und Angehöriger vieler Berufsgruppen waren zudem in der Landwirtschaft tätig. Das diente häufig zur Selbstversorgung, aber auch als eine Pacht in Naturalien. Für eine Analyse erschwerend kommt weiterhin hinzu, dass manche Angaben Interpretationsspielräume lassen.

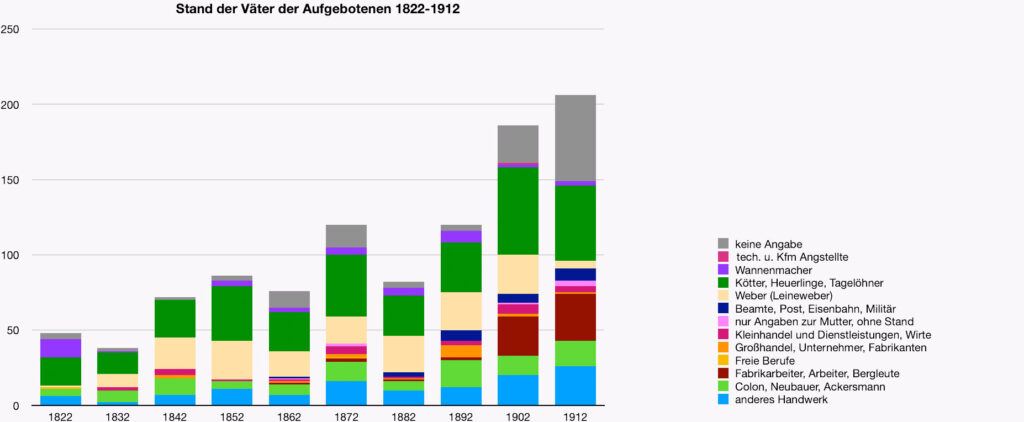

Für einen Überblick über alle Väter habe ich die Väter der Bräute und der Bräutigame für eine erste Auswertung addiert. 1034 Väter sind in den ausgewerteten Jahren von 1822 bis 1912 in die Statistik eingegangen. Von ihnen waren 127 ohne Angaben zum Stand, allein 57 1912! Um ein einigermaßen übersichtliches Bild zu erhalten, habe ich die Fälle in Gruppen aufgeteilt. Im Bereich der Landwirtschaft sind dies zwei: Erstens die der „Colone“ also der Vollbauern, zu denen ich außerdem die „Neubauern“ und „Ackersmänner“ gezählt habe. Dazu gehörten 103 Väter, also ziemlich genau 10%, etwa ein Drittel so viele wie zur zweiten landwirtschaftlichen Gruppe, den unterbäuerlichen Schichten der Kötter, Heuerlinge und Tagelöhner (329 Fälle). Diese stellten die größte Einzelgruppe dar, wobei unklar bleiben muß, wie viele von ihnen einem nicht-landwirtschaftlichen Nebenerwerb nachgingen, bzw. wie sich das Gesamtbild aller Erwerbstätigen einer Familie zusammensetzte. In den Fällen, wo zwei Angaben gemacht wurde, unterstelle ich, daß der jeweilige Pfarrer den im jeweiligen Fall wichtigeren Erwerbszweig als erstes nannte. Der Heuermann und Weber Bernard Naber, dessen Tochter Franziska 1862 heiratete, ist daher der unterbäuerlichen Schicht zugeordnet, während der Weber und Kötter Heinrich Krumbeck, dessen Tochter Gertrud im gleichen Jahre heiratete, hier im textilen Handwerk erscheint.

Wer waren die Väter?

Im Handwerk habe ich drei Gruppen gebildet: Das textile Heimgewerbe (Weber, Leineweber) mit 172 Vätern, die Wannenmacher (43 Fälle) und die Summe aller anderen Handwerker (117). Bei den Wannenmachern bestätigt sich das Bild von Colmer, wonach dieses Handwerk bereits im 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erlebt hatte und im Verlauf des 19. Jahrhunderts verglichen zu anderen Berufen zur Randerscheinung wurde. Eine gegenläufige Entwicklung nehmen erwartungsgemäß die Fabrikarbeiter, zu deren Kategorie ich auch die Bezeichnungen „Arbeiter“ und „Bergmann“ gefaßt habe. Sie stellen mit 63 Vätern schon deutlich weniger als andere vorgenannte Gruppen. Hier ist natürlich der zeitliche Verzug zu berücksichtigen. Viele Brautleute, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts in den Fabriken arbeiteten, hatten Eltern, die noch in der Landwirtschaft oder der Heimweberei tätig gewesen waren. So stammen fast alle Fabrikarbeiter-Väter aus den beiden Stichprobenjahren vom Beginn des 20. Jahrhunderts.

Für den Handel habe ich den Groß- vom Kleinhandel getrennt. Wie es der Biographie mehrerer hiesiger Unternehmerfamilien entspricht, geht der Großhandel in eine Kategorie mit „Unternehmern“ und „Fabrikanten“, zusammen 17 Fälle. Der Einzelhandel („Krämer“) hingegen bildet eine Kategorie mit den Wirten und verschiedenen anderen Dienstleitungen mit zusammen 27 Vätern. In acht Fällen gab es keine Angaben zum Vater, es ist statt dessen eine Mutter ohne Angabe zu ihrem Stand gelistet. Verschiedene Zweige des öffentlichen Dienstes (Militär, Post, Eisenbahn, Beamte) stellen 25 Väter.

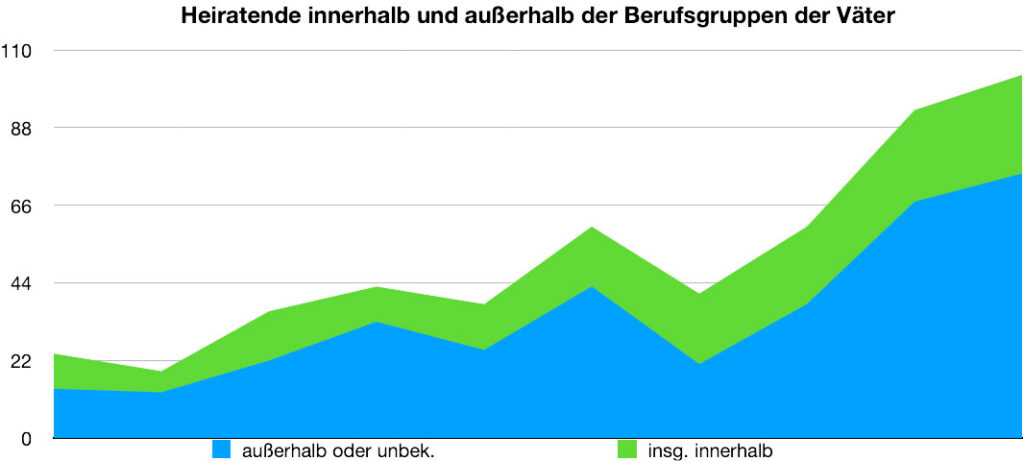

Die Anzahl derjenigen, die innerhalb des Standes der jeweiligen Väter heirateten, bewegte sich zwischen 23 und 48 Prozent, überschritt also niemals die Hälfte der Heiratenden. Dabei nahm die Entwicklung zunächst ein sanftes U an, rutschte von 41,7% 1822 allmählich bis auf 23,3% 1852, um dann in den nächsten dreißig Jahren allmählich wieder hochzuklettern. Ab 1892 finden wir aber deutlich gesunkene Werte, die sowohl 1902 wie 1912 bei etwa 27% liegen. Bei den Zahlen von 1912 ist wie immer die hohe Zahl der Unbekannten zu berücksichtigen, die für die Zwecke dieser Auswertung mit zu den Heiraten außerhalb des eigenen Standes addiert wurden. Allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass die Heirat innerhalb des Standes der jeweiligen Vätern zwar ein häufiges Modell, aber doch keine Selbstverständlichkeit war.

Blicken wir noch auf den lokalen Sonderfall der Wannenmacher. Insgesamt finden sich über den ganzen Zeitraum nur 19 Bräutigame und 24 Bräute, die einen Wannenmacher als Vater benannten. Von ihnen heirateten fünf innerhalb des Standes, also selbst angesichts des schrumpfenden Berufszweiges keinesfalls ein Zeichen für ein exklusives Heiratsverhalten.

Bleibt die zweite Frage des „Nach-oben-Heiratens“. Die ist deutlich schwieriger zu beantworten, weil eben so viele der Heiratenden ländlichen und gewerblichen Unterschichten angehören. Für subtile Unterschiede in Status und Einkommensperspektiven innerhalb dieser Schicht ist die Quelle nicht geeignet. Soziale Hierarchien lassen sich insofern eher an den mittleren und oberen Schichten der Dorfgemeinschaft ablesen, wo die Fallzahlen aber für eine statistische Analyse zu gering sind. Hierbei müssen wir, wie oben angedeutet, allerdings stets berücksichtigen, dass insbesondere bei Bauern, abgeschwächt auch in anderen Berufen, der älteste Sohn und Erbe einen höheren sozialen Rang hatte als jüngere Söhne. Die Kötterstochter Maria Rengers, die 1822 den Bauernsohn Gerard Brinkmann heiratete, mochte insofern tatsächlich oder nur scheinbar nach „oben“ heiraten, je nachdem, ob Gerard ein Erbe war oder nicht.

„Nach oben“ heiraten blieb die Ausnahme

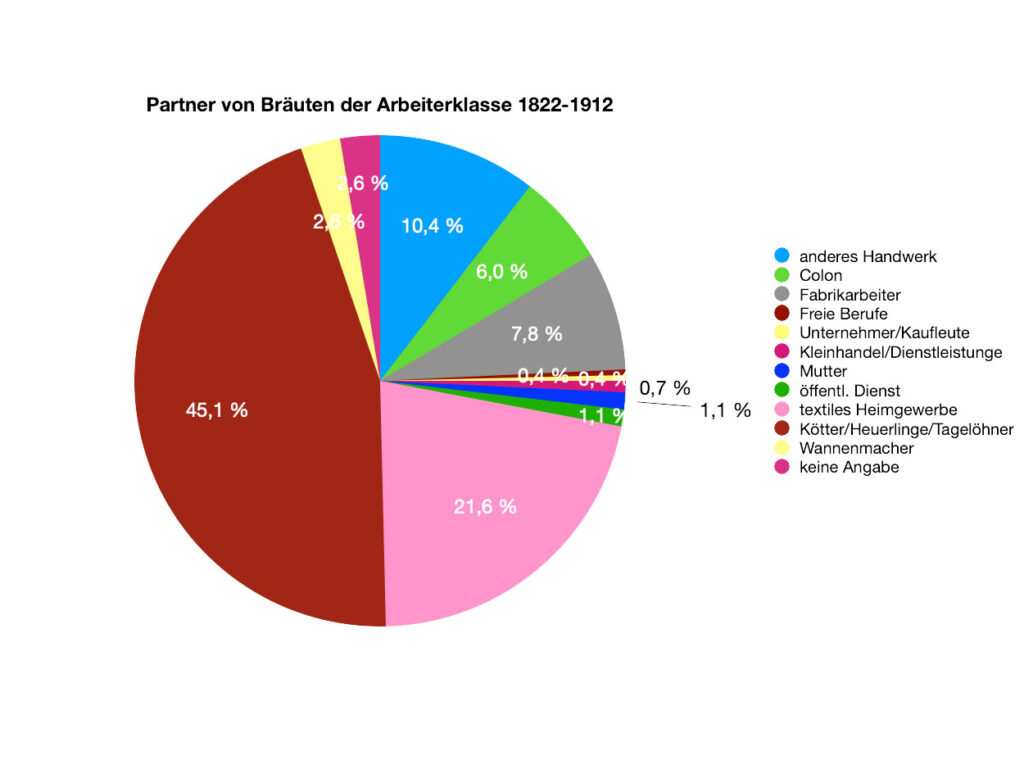

Insgesamt stammten 80 Brautväter aus dem Textilen Heimgewerbe, 161 aus unterbäuerlichen Schichten und 26 waren Fabrikarbeiter und ähnliches. Das sind mehr als die Hälfte aller Fälle, wobei anzunehmen ist, dass sich weitere Angehörige dieser Schicht unter den Fällen ohne Angabe verbergen, desgleichen bei den Bräuten, bei denen nur der Name der Mutter verzeichnet ist. Wie vielen der Bräute gelang durch die Heirat ein gewisser sozialer Aufstieg?

Drei Viertel aller Bräute, deren Väter den genannten Ständen angehörten, heirateten einen Sohn aus diesen drei Gruppen. Den höchsten Stand erreichte die Endogamie 1882 mit 91,7%, den geringsten 1822, die Hälfte bei einer insgesamt geringen Zahl von Heiraten. Aber wen heiratete das Viertel der Bräute, die in andere Gruppen hineinheirateten? 16 von ihnen (6%) heirateten Bauernsöhne, allerdings keine in den Jahren 1862, 1872 und 1882. Übertroffen wurden sie von denjenigen 10,4%, die Handwerkersöhne heirateten. Das waren meist die Söhne von Zimmerleuten, Schneider, Schustern oder Holzschuhmachern. Eine Ausnahme war etwa die Tochter eines Fabrikarbeiters aus Münster, die in Emsdetten einen Branntweinbrenner heiratete. Neue Berufsbilder wie die des Bahnwärters, machen sich für Brautväter erst im frühen 20. Jahrhundert bemerkbar.

Natürlich sagen uns die Angaben über die Väter nichts darüber, wohin der berufliche Lebensweg der Söhne führte. Die Auswertung des Heiratsalters hatte uns ja bereits gezeigt, dass die Heiratenden in der Regel bereits mitten im Berufsleben standen und sich im Zweifelsfall den wirtschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts anzupassen hatten. Für die Mehrheit der Emsdettener Bräute jedoch stellte die Heirat selbst kein aussichtsreiches Mittel für ihren gesellschaftlichen Aufstieg dar.

Schauen wir auf das obere Ende der gesellschaftlichen Hierarchie. Wen heirateten die Söhne der Großkaufleute und später Fabrikanten? Hier reden wir naturgemäß über eine sehr viel kleinere Personengruppe. Der erste war erst 1842 Hermann Heuveldobbe (!), der eine Kaufmannstochter aus Freckenhorst heiratete, also innerhalb seines Standes blieb. 1862 haben wir den bereits erwähnten Branntweinbrenner Georg Sandmann, der aber ein Einzelfall bleibt. In den folgenden Jahrzehnten finden wir unter den Brautvätern mehrere Kaufleute, einen Colon, einen Offizier, einen Lehrer und einen Juwelier. Ein Lehrer war für eine lokale Oberschicht selbst an einem Ort wie Emsdetten eigentlich nur dann standesgemäß, wenn es sich um einen akademisch ausgebildeten „Oberlehrer“ handelte. Dazu gibt das Trauregister keine Auskunft. In der Regel blieben jedoch vor dem Traualtar die Standesschranken intakt.

Quellen:

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom ersten Januar des Jahres tausendachthundert zwey und zwanzig /:1822:/ , Jos. Völcker,

abgerufen über: matricula-online.de Emsdetten, St. Pankratius KB 009 Heiraten 1822-1847

Verzeichnis der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom 18. Januar 1848, abgerufen über matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius, KB012 Heiraten 1848-1884

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom Jahre 1885 (bis 1914), abgerufen über: matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius KB 017

Comments are closed