Emsdetten vor dem Traualtar im langen 19. Jahrhundert, Teil 1

Wer auf Tradition setzt, heiratet im Mai. Aber war das wirklich traditionell üblich, wie alte Schlager suggerieren? Andere behaupten, es habe von den Arbeitsrhythmen der Landwirtschaft oder gar der Wannenmacher abgehangen, wann in Emsdetten geheiratet wurde. Weitere sagen, entscheidend sei die Abfolge kirchlicher Feste und Fastenzeiten gewesen. Oder hat bereits die Industrialisierung am Ende den 19. Jahrhunderts früher übliche Traditionen beendet und den Weg zur Individualisierung geebnet?

Zum Glück lassen sich einige Fragen davon zumindest für Emsdetten beantworten. Die katholische Kirchengemeinde hat alte Heiratsregister ins Netz gestellt, die sich statistisch auswerten lassen. Um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten und dennoch längerfristige Trends abbilden zu können, habe ich von 1822 bis 1912 jeweils alle zehn Jahre ein Jahr ausgewertet. Einige Einschränkungen sind allerdings zu machen. Die Natur der Quelle bringt es mit sich, dass nur katholisch Heiratende erfasst wurden. Diese stellten aber einen so erheblichen Teil der Gesamtbevölkerung, dass es als zulässig erscheint, daraus Schlußfolgerungen für das allgemeine Heiratsverhalten abzuleiten. Das Kirchenregister erfasste alle, die in der Gemeinde aufgeboten wurden, auch wenn sie später anderswo heirateten. Bei diesen Paaren sind die Angaben häufig dürftiger als bei Paaren, die in Emsdetten heirateten. Dazu kommt, daß offenbar nicht zu allen Zeiten das Register mit der gleichen Gründlichkeit geführt wurde. Das gilt vor allem für das Jahr 1912, wo fast ein Viertel aller Aufgebote keine Angabe zum Trauungsdatum enthielten.

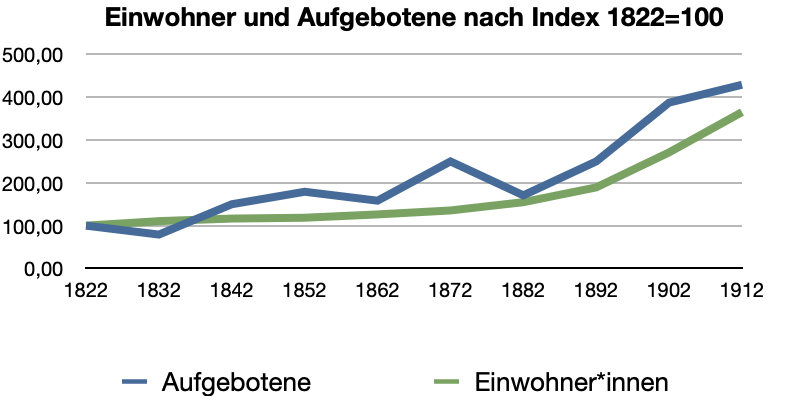

Grundsätzlich wuchs Emsdetten in der zweiten Hälfte dieses Zeitraums stark, und damit auch die Zahl der Heiraten. Tatsächlich wuchs die Zahl der Aufgebotenen sogar schneller als die Bevölkerung insgesamt. Das hat mit dem hohen Anteil junger Erwachsener an der Gesamtbevölkerung zu tun. Die Delle im Jahre 1832 erinnert an die Cholera-Epidemie Anfang der 1830er Jahre; 1882 befand sich Emsdetten im Umbruch zwischen dem niedergehenden Heimgewerbe und der erst in geringerem Umfange wirksamen Industrie. Ab 1892 führt dann der Zustrom jugendlicher Fabrikarbeiter bis kurz vor dem 1. Weltkrieg regelmäßig zu Heiratszahlen über dem generellen Bevölkerungswachstum. Welche speziellen Faktoren zu dem hohen Wert von 1872 führten, geht aus der Quelle nicht hervor. Gut denkbar ist, dass viele Heiratswillige in den Kriegsjahren 1870-71 ihre Pläne aufgeschoben und dann 1872 umgesetzt haben.

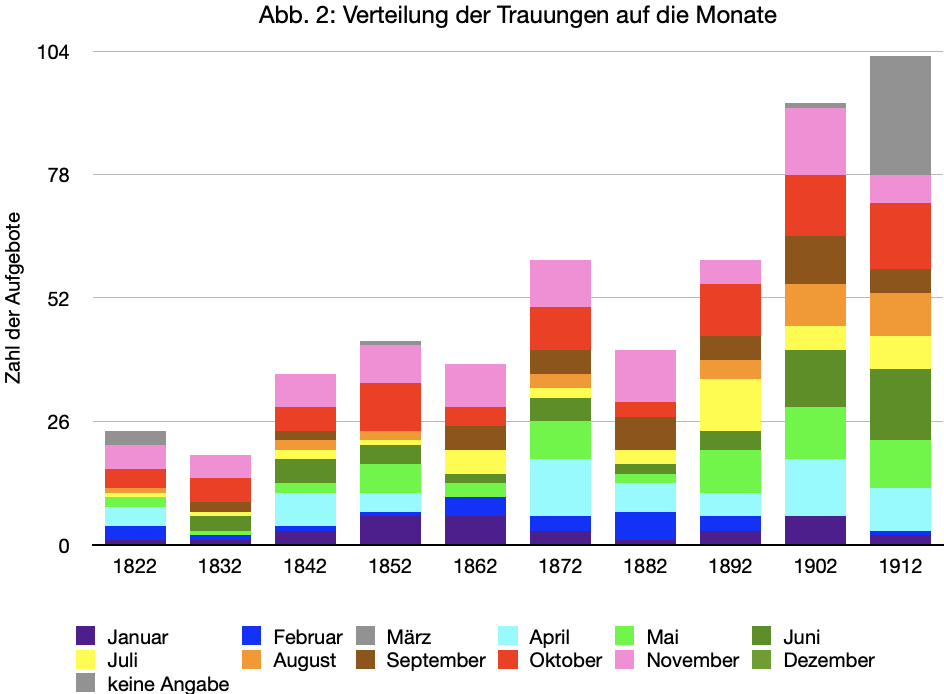

Kommen wir also zu den bevorzugten Heiratsmonaten und beginnen mit einem Überblick. Für die Entscheidung der Paare, wann geheiratet wurde, müssen wir wieder berücksichtigen, dass es sich hier um kirchliche Trauungen handelt. Ab 1882 war die standesamtliche Trauung die rechtlich relevante, die kirchliche aber entscheidend für das Ansehen der Beteiligten in ihrem sozialen Umfeld. Beide Trauungen müssen nicht am gleichen Tag, nicht mal im gleichen Monat stattgefunden haben. Der Einfluß der katholischen Geistlichkeit macht sich vor allem daran bemerkbar, wann NICHT geheiratet wurde, nämlich in den Fastenzeiten vor Ostern und Weihnachten. Bei allen 487 mit dem Datum der kirchlichen Trauung erfassten Fälle findet sich kein einziger im März oder im Dezember. Da die Ostertermine im Gegensatz zu Weihnachten schwanken, sind die Februar- und Apriltermine unterschiedlich von diesem religiös-gesellschaftlichen Tabu betroffen.

Bei einer gleichmäßigen Verteilung müssten etwa 10% der Trauungen auf jeden der verbleibenden zehn Monate entfallen. Das war jedoch keineswegs der Fall, es gab auch deutliche Verschiebungen im Laufe dieser neunzig Jahre. Addieren wir jedoch die bekannten Heiratsdaten des gesamten Zeitraums, sehen wir, dass die Emsdettener des 19. Jahrhunderts am liebsten im Herbst heirateten. Die Monate Oktober und November landen bei 16 bzw 16,4% der Gesamtfälle. Dieser Trend schwächt sich jedoch gegen Ende des Betrachtungszeitraums ab. Werte von einem Fünftel oder mehr der Trauungen erreichte der Oktober 1832 und 1852 und kam 1892 noch einmal nah daran. Der November, heute eher als trauriger oder trister Monat verschrieen, erreichte dieses Level 1822, 1832, 1862 und 1882, und war 1842 und 1852 nicht weit davon entfernt. Was machte diese Zeit also für junge Paare attraktiv? So lange ein beträchtlicher Teil der Familien zumindest einen Teil ihres Einkommens aus der Landwirtschaft bezog, machte dies vom jährlichen Arbeitsrhythmus her Sinn. Das bezog sich auf das Zeitbudget der Heiratenden selbst wie auf potentielle Gäste. Der größte Teil der Feldarbeit war erledigt. Diese Annahme korreliert mit der Beobachtung, dass gerade in den frühen Jahren Sommerheiraten weniger angesagt waren. 1822 fanden weniger als ein Zehntel der Trauungen in der Zeit von Juni bis September statt. Die späteren Jahre waren weniger extrem. Dennoch finden wir völlig trauungsfreie Monate im August 1832 und 1862 und im September 1852 und 1882. Das soll nicht verdecken, dass es auch im Sommer beträchtliche Schwankungen gab. Im Juli 1852 fanden nur 2,3% der katholischen Trauungen dieses Jahres statt, während 1862 13,2% der Heiratenden jenes Jahres sich im Juli das Jawort gaben.

Für die Auswahl des Heiratszeitpunkts spielten auch Ernährungsfragen eine Rolle. Üblicherweise schlachteten viele Familien im Herbst ein Schwein, bevor es über den Winter teuer zu füttern war. Auch das im Sommer und Herbst geerntete Gemüse war noch relativ frisch. Beides erleichterte es den Brautleuten (oder deren Eltern), ihren Gästen eine gut gedeckte Tafel zu bereiten. Obwohl das eigene Schwein und der Zeitpunkt seiner Schlachtung auch um die Wende zum 20. Jahrhundert noch eine wichtige Rolle in der Ernährung der Emsdettener Bevölkerung spielte, wanderte nun die präferierte Jahreszeit vom Herbst in den Frühling und passte sich allmählich dem an, was heut als traditionell gilt. Schon 1872 heiratete ein Drittel der Emsdettener Pärchen im April oder Mai, den Juni widmeten sie vielleicht doch noch mehr der Heuernte. Während die Popularität der Aprilhochzeiten in den nächsten Jahrzehnten wieder sank, fanden sich in den Jahren 1892/1902/1912 jeweils insgesamt etwa ein Drittel der Paare in den drei Frühlingsmonaten April bis Juni vor dem Traualtar wieder.

Im Ganzen zeigt die Verteilung der Trauungen auf den Jahreslauf, dass die Emsdettener Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verschiedenen prägenden Mustern ausgesetzt war. Das kirchliche Tabu der Heirat in Fastenzeiten wirkte offensichtlich sehr stark, ansonsten konkurrierten verschiedene Zeiträume und die hinter ihnen stehenden Motivationen, über die sich hier nur spekulieren lässt. Mit einiger Sicherheit können wir die Herbstheirat als eine prägende Tradition identifizieren, die selbst 1912 noch mit einem knappen Fünftel der Fälle zu Buche schlägt. Bei alledem sollten wir nicht übersehen, dass Heiratstermine neben dem Wunsch der Verlobten und ihrer Familien auch von Faktoren wie Schwangerschaften oder beruflichen Anforderungen beschleunigt werden können.

Weil populäre Heiratsmonate nicht die einzige Frage sind, auf die die Trauregister zumindest teilweise Antwort geben, wird diese Serie fortgesetzt.

Quellen:

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom ersten Januar des Jahres tausendachthundert zwey und zwanzig /:1822:/ , Jos. Völcker,

abgerufen über: matricula-online.de Emsdetten, St. Pankratius KB 009 Heiraten 1822-1847

Verzeichnis der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom 18. Januar 1848, abgerufen über matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius, KB012 Heiraten 1848-1884

Verzeichniß der Aufgebotenen und Getrauten in der Pfarre Emsdetten, anfangend vom Jahre 1885 (bis 1914), abgerufen über: matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/emsdetten-st-pankratius KB 017

weitere statistische Daten habe ich Willi Colmers Buch über Emsdetten, und Überblicken der Emsdettener Volkszeitung entnommen.

Comments are closed